月、火星、そして深宇宙へ―

最新の宇宙探査技術が大集結した特別展「深宇宙展~人類はどこへ向かうのか To the Moon and Beyond」が豊田市博物館で開催中。世界初公開を含む「超」目玉展示が一堂に集結した本展をchスタッフがレポート!

最新ロケットに使われている技術を体感!

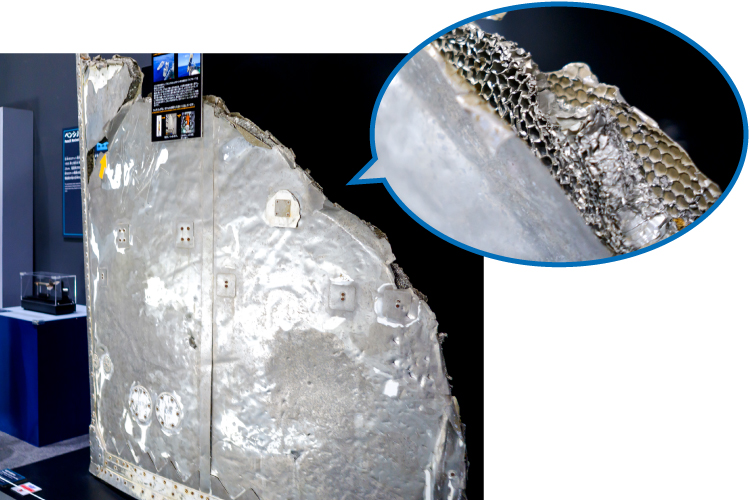

会場に入ると最初に目に入るのは日本の主力大型基幹ロケットとして開発されたH3ロケットの模型と、実際に打ち上げられ、海に落下して回収されたフェアリングです。フェアリングとはロケットが大気中を飛行する際の風圧や、風圧によって発生する力、空気との摩擦熱から衛星を守るためのカバーで、ロケットが大気圏外まで上昇すると機体から分離されます。

断面をよく見るとミツバチの巣のような、いわゆるハニカム構造になっていることがわかります。正六角形を並べたこの形は強度を損なわずに、必要な材料をできる限り少なくできる、つまり軽くできる構造です。

実際にロケットに使われている素材を触ることのできるコーナーも。持ち上げてみると、想像以上に軽くて驚きます。ロケットは効率よく宇宙へ到達するために、強度だけでなく軽さも求められるんです。

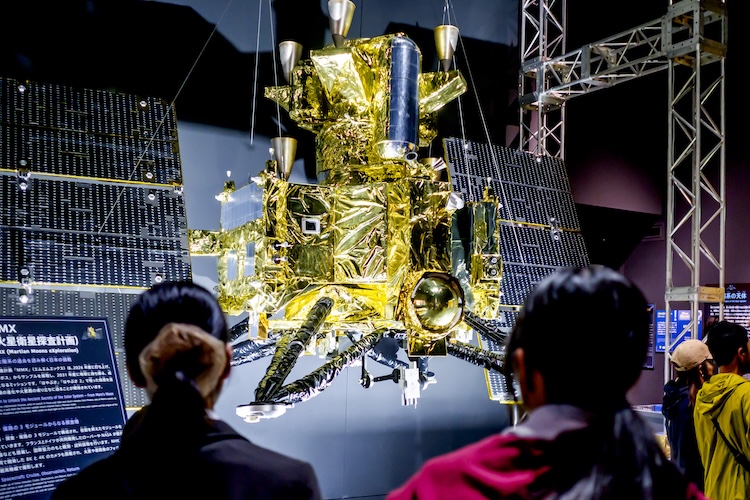

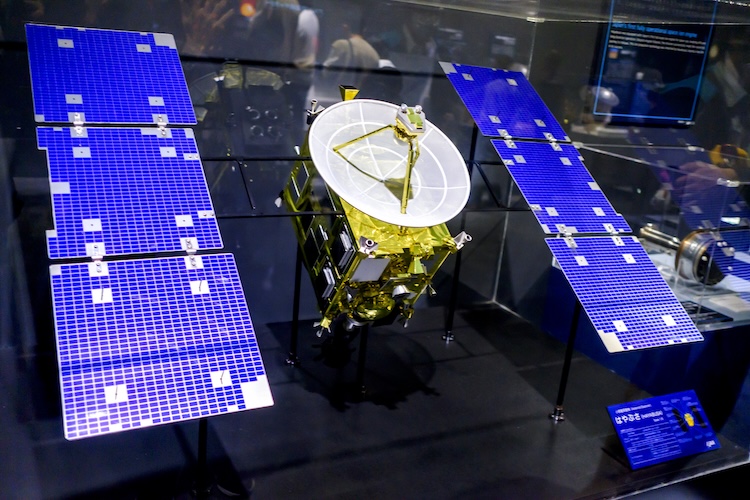

会場内には、地球の周りを周る人工衛星や様々な星を観測するために打ち上げられた探査機の模型もたくさん展示されています。ほとんどの機体が同じ様な形をしているのは人工衛星や探査機が活動するために必要となるエネルギーを確保するため。両脇の翼のようなものはソーラーパネルになっていて、太陽光から電力を得て動いているんです。

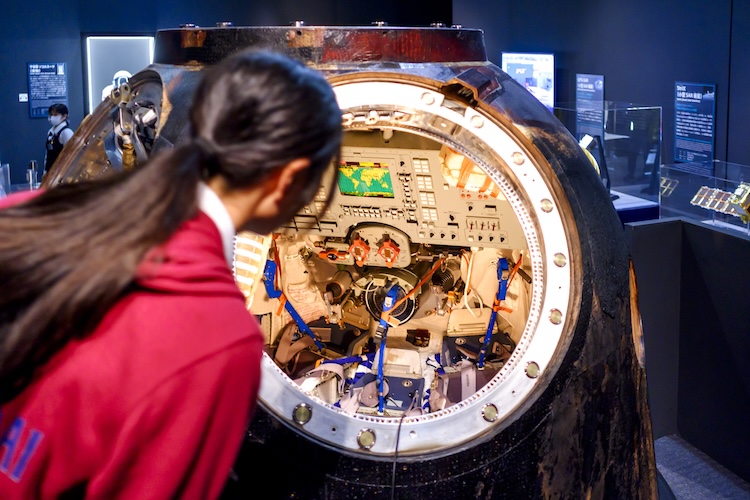

ZOZOTOWNの創始者・前澤友作さんが宇宙に行った際に乗ったロシアの宇宙船ソユーズの帰還モジュールはなんと実物が展示されています!外側が焦げているのはモジュールが地球に帰還する際、大気が圧縮されて10,000℃を超える高温が生じるから。この熱によって打ち上げ時は2,900kgあった機体の重さは半分以下の1,377kgにまで減ったそうです。

帰還モジュールは内部を覗くこともできます。最大3人が搭乗できますが、寝転がるような体勢で、ほぼ身動きが取れないくらい狭く、一昔前のSF映画に出てきそうな雰囲気です。

この帰還モジュールは地球に帰還するとき、パラシュートを開いて減速します。展示されている機体に収められているのはメインのものが開かなかったときに使われる予定だった予備のもの。畳まれた状態だとそんなに大きく感じませんが、開いてみると1,000㎡もあります。天井にはある程度開かれた状態のものがかかっているので、会場で見上げてみて、その大きさを体感してください!そしてこのパラシュートが開くのは高度約8000mまで降りてきてから。それまではなんと自由落下なんです!

▲この宇宙服も実際に前澤さんが着ていたものだそうです!

地球の隣人“火星”探索の今とこれから

人類が初めて月面に降り立ったアポロ計画から50年以上たった今、再び月面有人着陸を目指す国際的な宇宙探査計画「アルテミス計画」が進行しています。博物館の入口に展示されている車の模型は、この計画で宇宙飛行士が宇宙服を脱いで生活しながら移動するために、JAXAとトヨタが開発中の有人月面探査車「有人与圧ローバー」です。宇宙飛行士が生活するために与圧や温度管理ができるだけでなく、10年間で1万kmを走れる能力を備え、長距離広範囲を探索することができるような設計を目指しています。

こちらは有人与圧ローバーのタイヤ。月面ではゴムを使うことができず、通常のタイヤのように空気で荷重を支えることが困難です。そのため、オール金属製でありながら、柔軟に変形できるタイヤがブリヂストンによって開発されました。その構造は砂漠で悠々と歩くラクダの足の裏を参考にしているんだとか。

月の次に地球から近い惑星・火星の探索も進んでいます。火星にはまだ人類が降り立ったことはありませんが、地球に似た環境を持っていて、生命が存在した可能性があり、無人探査機が大気や気候、地質などを観測しています。その観測結果をもとに火星のレゴリス(微細な岩石や鉱物のかけらが積もった層)を再現した疑似砂もありました。重さは?質感は?月や火星の衛生フォボスのレゴリスを再現した疑似砂もあるので、その身で体感してみてください!

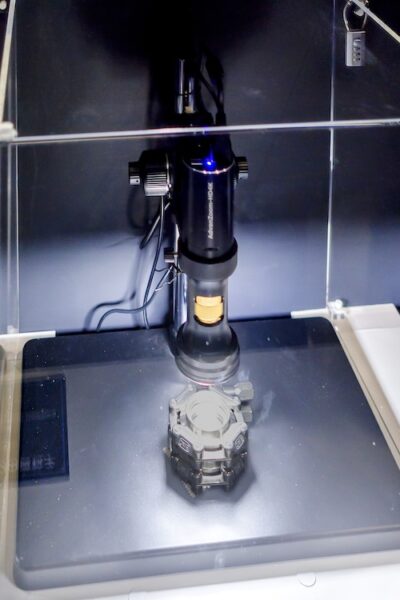

もちろん、月と火星以外の探索もどんどん進んでいます。日本の小惑星探査機「はやぶさ」が採集した小惑星イトカワの粒子と「はやぶさ2」が採集した小惑星リュウグウの粒子も展示されています。

どちらも顕微鏡にセットされていて、拡大された画像を見ることができます。イトカワの粒子は小さすぎて肉眼で見ることはできませんが、リュウグウの粒子は2mmくらいなのでよく目を凝らせば見えるはず!

▲2003年に打ち上げられ、2010年に地球へ帰還した「はやぶさ」の模型。

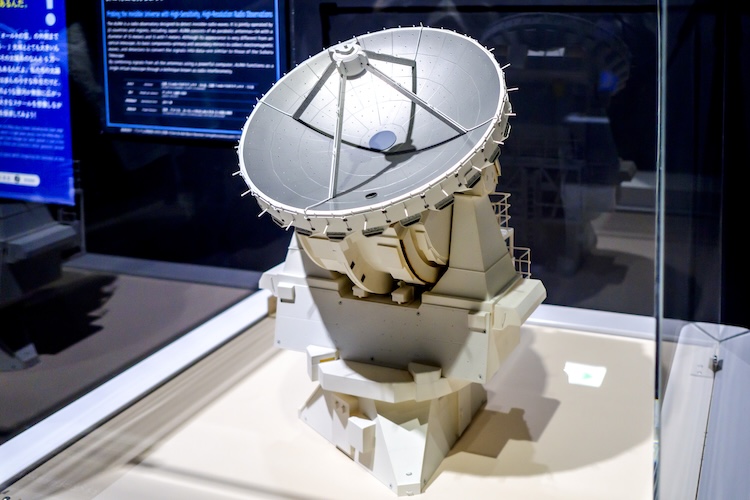

こちらは日本を含む22の国と地域が共同で運営するアルマ望遠鏡の模型。66台のパラボラアンテナで電波をとらえ、集めた信号を専用計算機で合成することで全体をひとつの仮想的な望遠鏡として機能させています。私たち日本人の視力の平均は0.5ですが、この望遠鏡の性能は12000の視力に相当し、130億光年以上も遠くにある天体が放った電波を捉えることができるんです。

アルマ望遠鏡に使われているこのパネル、よく見ると円状の模様がありますが、これは愛知県の小さな町工場で職人さんが手作業で磨いて作っているそうです。日本の職人技でしか作れない技術はたくさんあって、職人さんたちは宇宙開発にはなくてはならない存在だそうです!

▲ちいさい宇宙飛行士のマスコットは目が付いていてカワイイ!

▲宇宙食はたくさんの種類があってどれを買おうか迷います。

宇宙食、食べてみました!

宇宙食ってどんな味なのか気になりませんか?そこで、特にchスタッフが気になった2品を食べてみました。

●スペースアイスクリーム(いちごアイス)

宇宙食に採用されているフリーズドライ製法によって作られた常温で食べるアイスクリーム。ほろっとしたクッキーやラムネのような食感で、ミルキーないちご味がします。

●スペースブレット 宇宙のパン チョコレート

実際にスペースシャトル内でも食べられた、パンの缶詰。ふわふわの生地が口の中でとけていく、ケーキに近い食感で、味はちょうどいい甘さ。

他にもおにぎりやうなぎの蒲焼などの和食、名古屋コーチン味噌煮などの名古屋めしまで、様々な宇宙食がありました。宇宙食はどれも長期保存できるので、防災セットの中に入れておくのもいいかもしれません。

「深宇宙展」の感想は?

展覧会の開催は2026年1月18日まで。このレポートでは紹介しきれなかった展示もたくさんあるので、みなさんもぜひ足を運んでみてください!

- 会期:2025年10月18日(土)~2026年1月18日(日)

- 会場:豊田市博物館(〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町5丁目80番地)

- 開館時間:10:00~17:30(入場は17:00まで)

- 休館日:月曜日(ただし1月12日(月・祝)は開館)、12月28日(日)~2026年1月2日(金)