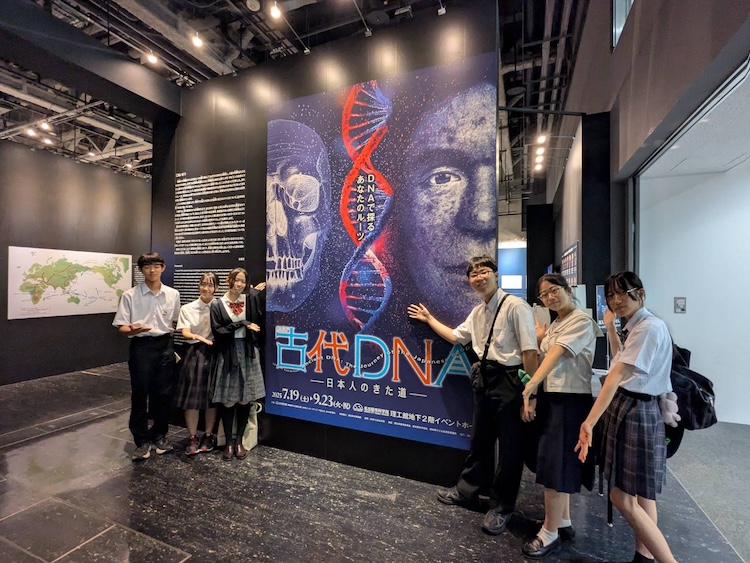

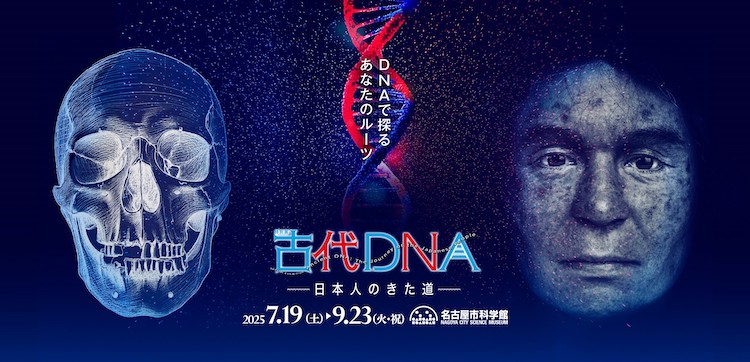

人類の足跡をたどる古代DNA研究。最新の研究成果から明らかになってきた日本人のルーツをひもとく展覧会が、名古屋市科学館(愛知)で開催されています。地元・愛知の高校生が展覧会レポートをお届け。最後には展覧会のおすすめの楽しみ方もご紹介します。

これらの言葉を「生物一個体の特徴」を決める設計図にたとえると…

遺伝子

生物を構成するさまざまなタンパク質を作るための「パーツ用設計図(文章)」それぞれ

DNA

設計図を構成する「文字」

ゲノム

すべての設計図をまとめた「本」全体

1.縄文人、弥生人…、だけじゃなくて

「個人のストーリー」を知ることができる!

もし、写真もない、お墓に骨しか残っていない、遥か昔の自分のおじいちゃん・おばあちゃんが、めちゃくちゃリアルに再現されてその生活ぶりがわかるなら、皆さん、知りたくないですか? 本展は、縄文時代や弥生時代に生きた私たち「日本人」の祖先「個人」の顔や、人生までもが垣間見えるような内容になっています。

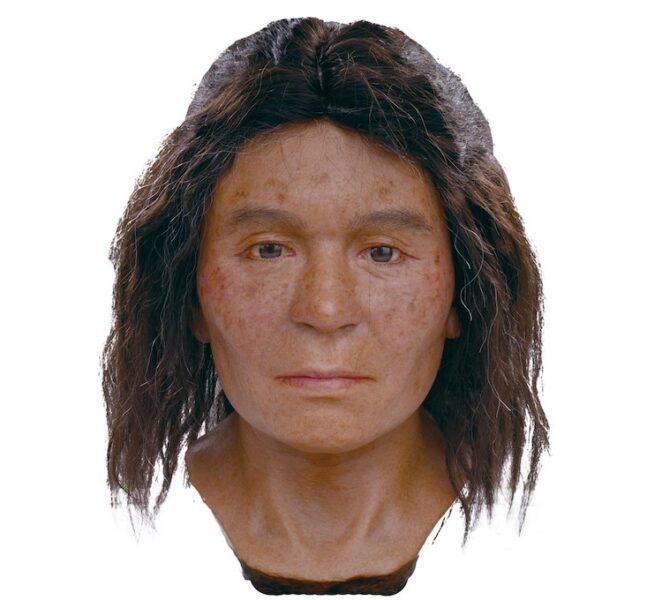

例えば縄文時代に生きた「船泊遺跡23号 人骨」さん(あえて“さん付け”にします)は、北海道・礼文島で生活した女性。DNAから、血液はA型、目の色は茶色、髪はくせ毛で、肌はシミができやすく、耳あかがしっとりタイプ…といった詳細がわかっています。さらに、食生活ではデンプンの消化が苦手だったため、どんぐりなどを主食にすることができず、海産物を食べていたのだとか。毎年夏には危険を冒して海で食用の海獣を獲り、たくさんの子どもを産み、ある夏、40代で亡くなったそう。

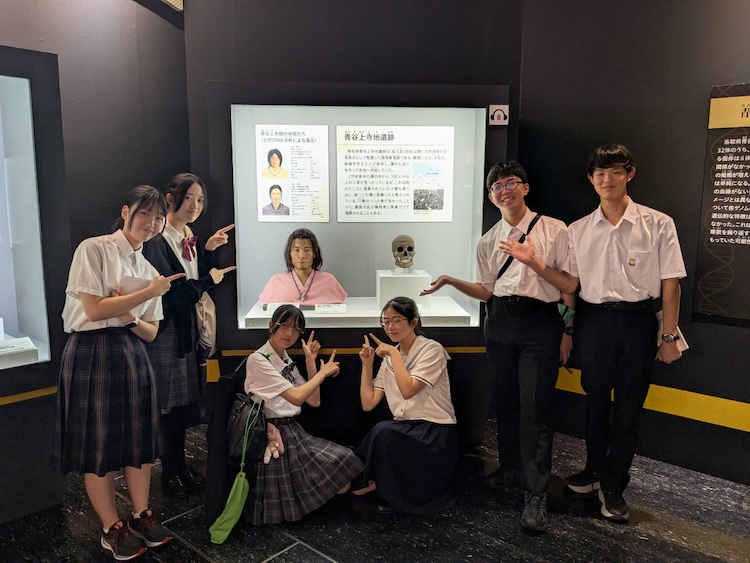

会場では、こうした各時代の“代表者”の骨と、その研究成果から読み取れる物語、複顔などが展示され、映像と音声を通して、私たちに直接語りかけるコーナーがあります。「この人たちが、今の私たちに繋がっているのか」と、その人生をとてもリアルに感じることができます。

船泊遺跡 23号人骨 復顔(DNA情報に 基づいて作成) 国立科学博物館

▲こちらは弥生人の複顔。発掘された青谷上寺地遺跡にちなみ、キャプションには「通称:青谷上寺朗(あおやかみじろう)」と記載が。「名前の由来考えるのが面白かったし、名前がついているだけで何故か親近感がわいて、よりこの骨の人も生きてたんだなって感じました!」

2.そんなことまで!? 人骨の科学分析からわかる驚きの情報

人骨の科学分析から得ることのできる情報量は膨大。人骨から取り出したDNAからは、骨の形や大きさだけでは判明しなかった新事実が見えてきます。例えば、血縁関係。縄文時代に同じお墓に埋葬された、複数の人の血縁関係がなかったことから、縄文時代の家族像が、単に血縁関係者だけで成り立っていたのではなく、再婚や養子縁組などが頻繁に行われ、従来の想定よりも複雑だったのではないか、といった可能性が浮上しました。

他にも、人骨からは食性分析により、食べていたものなどもわかるそうです。弥生時代といえば水田稲作、というイメージがあると思いますが、稲作の浸透度には、地域によって大きな差があったようです。同じ九州でも、お米をたくさん食べていた福岡県隈・西小田遺跡の人々がいる一方で、お米は控えめに、海産物メインの食生活を送っていた西北九州の人々がいるなど、その食生活は多様です。

こうした古代DNAや食性分析の研究成果とあわせて人骨はもちろん、関連の出土品も展示されているので、当時の日本人の生活や社会をよりわかりやすく理解することができます。

上:茶山2号墳馬形埴輪 下:右から時計周りに、クマ形土製品、サル形土製品、イノシシ(ウリボウ)形土製品

展示物はもちろん、これらをイメージしたグッズも、もりだくさんです!

▲埴輪のキーホルダーを購入。友だちへのお土産です。

3.より鮮明になってきた日本人のルーツ

約6万年前にアフリカから世界各地へ広がったホモ・サピエンスが、日本列島に到達した、つまり「最初の日本人」が登場したのは約4万年前と考えられています。

この時代の化石証拠がなかったことから、彼らの実態は長年なぞに包まれていました。しかし近年、沖縄県石垣島でこの時代の人骨が次々と発見され、ゲノム解析に成功。彼らのルーツが東南アジアにあることもわかりました。ここから列島に広がった人々が「縄文人」へと繋がっていくのですが、その後、今度は稲作技術をもって大陸から「渡来系弥生人」が列島にやってきて弥生時代が始まります。しかし、縄文人が弥生人に一斉に差しかわったわけではなく、そこにはもちろん地域差が。一括りに「縄文人」「弥生人」といってもさまざまなルーツがあり、こうして見ていくと、「日本人」のDNAの系譜が、じつはとても複雑だったことが見えてきます。

ちなみに、現在の本州の日本人には、縄文人由来のゲノムが10〜20%、渡来系弥生人由来のゲノムが80〜90%残っており、さらに沖縄や北海道ではその割合も違うそう。

また人々は定住しているイメージがありましたが、村で人々の流入、離散を繰り返していた可能性を示唆する研究があることも新たに知ることができました。

左:白保竿根田原洞穴遺跡 4号人骨 旧石器時代 沖縄県白保竿根田原洞穴遺跡 沖縄県立埋蔵文化財センター / 右:白保竿根田原洞穴遺跡 4号 人骨 復顔 国立科学博物館

▲「最初の日本人」とされる白保人の人骨とその複顔。発掘された沖縄では「知り合いにそっくり」「どこにでもいそう」といった声が多々聞かれ盛り上がったそう。

会場には、「最初の日本人」の男性から始まり、日本のさまざまな時代、場所に生きた、私たちの“祖先”が並んでいます。こうして見ると、遺伝的に均一な集団と考えられがちな「日本人」が、実はそうではないことに気付かされます。

これほどまでに、自分たちのルーツを深掘りする機会なんて、なかなかないのではないでしょうか? この機会にぜひ、会場に足を運んでみてくださいね。

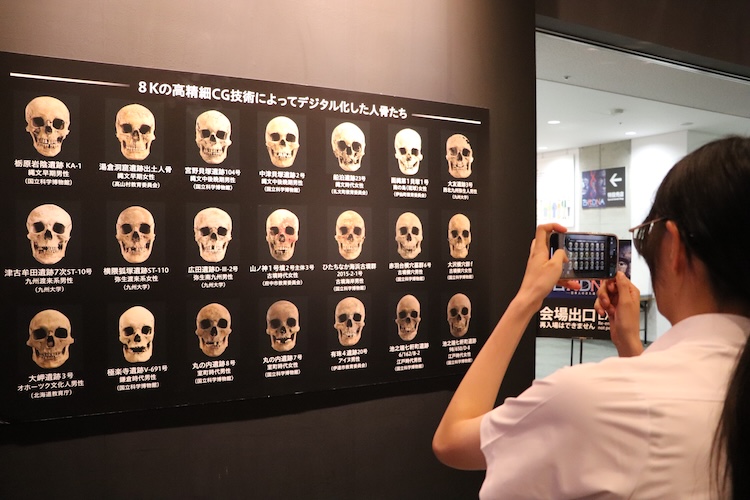

▲展示会場の最後には、デジタル化した人骨たちの画像一覧も。展示で古代人への理解を深めた後に見ると「違いがわかりやすい!」と大好評。行けばわかるお楽しみの1つです。

栄を歩くついでに1時間弱観るだけでも面白い。けど、じっくり観ると3時間でも足りないので、時間に余裕を持って観ることをおすすめします。科学館の常設展、プラネタリウムまで行くと、6時間くらい、ほぼ1日楽しめます!

日本地図を頭に入れておく

日本地理の知識を入れてから見たら面白いと思います。DNAの話は書かれているものをそのまま見ていくのが分かりやすいと思いますが、それに加えて地図がしっかりイメージできると、人の流れなどがわかりもっと楽しめると思います。

本展では「音声ガイド」を活用して展示を観てまわることができます! こちらの音声ガイド、展示されている文字を読み上げるだけではなく、追加の文章などもあるため、とってもわかりやすくなっています。そのため、私のおすすめは、音声ガイドで説明を聞きながら、その後ゆっくりと自分の目で展示物を観てまわる方法です! そうすれば、よりたくさんのことが知れて楽しく過ごせるのかなと思います。

私は友だちや好きな人、推しなど、大切な人だったら、どの展示を面白いと思うのかなと考えながら観ることが好きです。普通に観る時には出てこない視点や面白さを見つけることができるし、その感想をその人に伝えようという気持ちにもなれるので、すごくおすすめです。

- 会期:2025年7月19日(土)~9月23日(火・祝)

- 会場:名古屋市科学館(愛知県名古屋市中区栄2-17-1 芸術と科学の杜・白川公園内)

- 開館時間:9時〜17時(入場は16時30分まで)

- 休館日:毎週月曜日、7月22日(火)、9月2日(火)、3日(水)、16日(火)、19日(金)。ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)は開館。

〈スペシャル情報〉

本展開催を記念して、漫画家・凸ノ高秀さんによる特別描き下ろし漫画『ぼーんずあんどがーるず』が、展覧会公式Xで配信中。古代人骨たちが現代で巻き起こすハートフルコメディを、ぜひチェックしてください。